Die Kunst der Verführung

Gouverneur Morris und die Regeln des französischen Salons

Gouverneur Morris gilt seit Langem als Libertin.

Doch dieses Porträt bröckelt schnell, wenn man es im vollständigen sozialen und politischen Kontext betrachtet von Paris vor der Revolution. Entgegen gängiger Erwartungen und dem Bild, das bisherige Biographen zeichneten, brillierte Morris in den Salons weder wegen seiner sehbaren Behinderung, noch ihr zum Trotz.

Er brillierte nämlich gar nicht.

Und was ihn hemmte, war das, was man nicht sah.

Er durchschaute das Spiel und weigerte sich, mitzuspielen. Bis er dazu gezwungen wurde. Und er hatte schon verloren, bevor es überhaupt begann.

Die Salons waren ein Theater. Und Gouverneur Morris war ein Kritiker im Publikum,

bis ihn das Drama auf die Bühne zerrte.

🎭 Ein Fremder im Salon

Kaum war Gouverneur Morris in Paris angekommen und hatte erste Geschäfte erledigt; eine goldene Uhr für George Washington besorgt, Robert Morris’ Tabakpartner betreut und versucht, seinen alten Kriegskameraden Lafayette zu treffen, fand er Dank seiner Referenzschreiben Zugang zu den Salons von Paris.

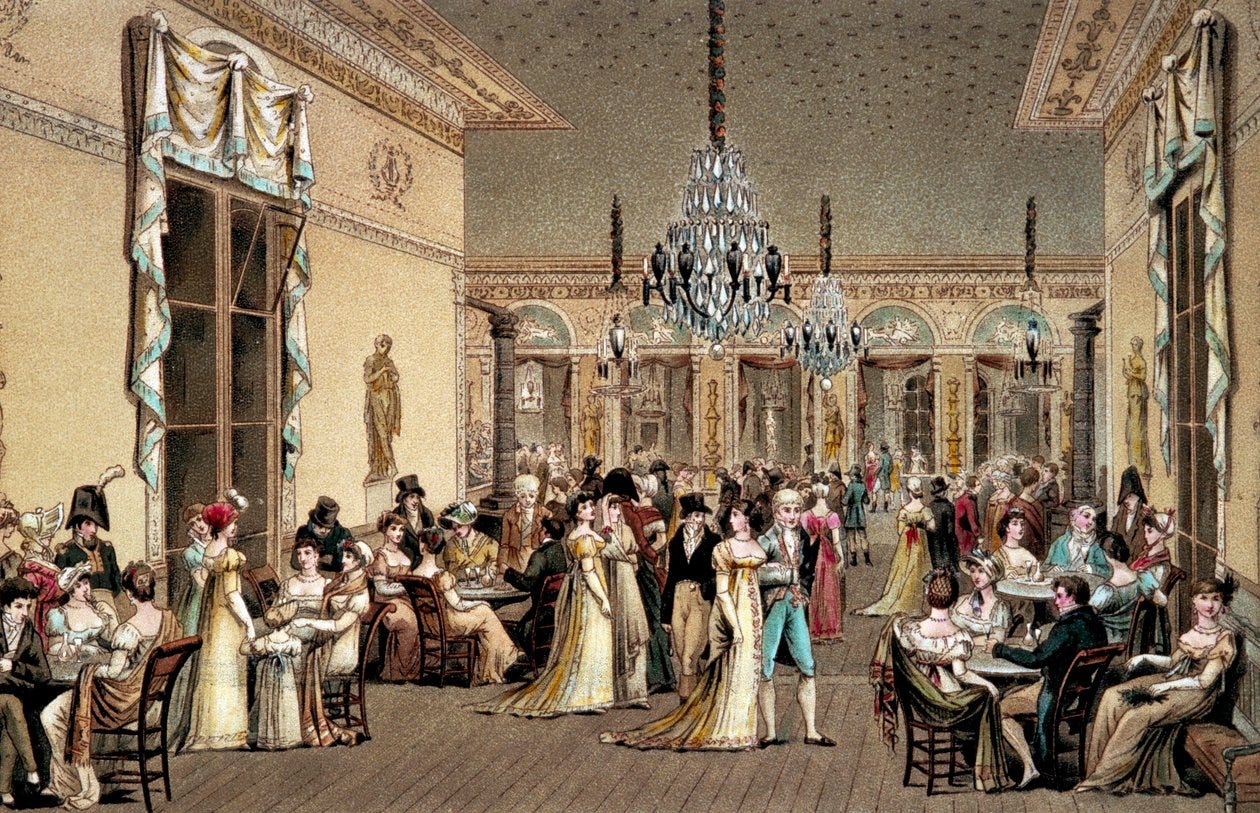

Vor der Revolution waren diese Salons halb öffentliche, halb private Zusammenkünfte für die Oberschicht, meist von wohlstehenden Frauen veranstaltet, die Politik, Poesie, Philosophie und vor allem – Flirterei – verbanden.

Entgegen häufiger Darstellungen in der Kunst waren dies am Ende des 18. Jahrhunderts keine steifen intellektuellen Zirkel, sondern lebendige gesellschaftliche Bühnen, auf denen Witz die Währung war, Charme die Waffe –

und Intrige das täglich’ Brot.

Ein Auszug aus seinen Tagebüchern, die Gouverneurs Enkelin Anne Cary Morris 1889 veröffentlichte, beschreibt seine erste Begegnung mit der Salon-Kultur folgendermaßen:

Am selben Tag dinierte er bei Madame Dumolley, deren Gesellschaft auch den besonders lauten Teil der Bevölkerung miteinschloss; Männer, die zu Fuß kamen und auf jeglichen Zierrat in ihrer Kleidung verzichteten.

Ihre Montagsempfänge und kleinen Intrigen waren für sie der einzige Sinn und Zweck der Woche; sie lebte dafür, und für die Gäste, die jeweils ihre besonderen Lieblinge des Moments waren.

Madame Dumolley hatte ein angenehmes Gesicht und eine gefällige Patina aus Höflichkeit; und das, verbunden mit der Tatsache, dass sie in ihrem Streben nach Glück nie darauf verzichtete, einen mehr oder weniger leidenschaftlichen Liebesakt zu inkludieren, machte ihren Salon besonders anziehend. 1

Die Bemerkung, dass Madame Dumolley “nie darauf verzichtete, einen Liebesakt zu inkludieren”, ist weder Satire, noch Übertreibung. So funktionierte einfach ihr Salon. Offen, sinnlich und voll im Geiste des freisinnigen Paris.

Morris war amüsiert, vielleicht sogar ein wenig überrascht, jedoch weit entfernt von moralisch empört. Er beobachtet mit der Distanz eines Diplomaten und dem Blick eines Schriftstellers. Das war die Welt, in die er eingetreten war:

Das Flirten war Routine und Fremdgehen die Währung.

Gouverneur Morris hatte entdeckt, was Thomas Jefferson lieber nicht nach Hause schrieb.

🪞Lehrstunden der Koketterie

Von Madame Dumolleys Gesellschaft aus fand Morris bald Zugang zu weiteren bedeutenden Herzoginnen und Hofdamen der fünf oder sechs großen Pariser Salons. Dank seines Humors, seiner Französischkentnisse und seiner stets respektvollen Art schloss er schnell Bekannt- und Freundschaften.

Mit diesen Salon-Königinnen, die ihn persönlich unterrichteten, dauerte es nicht lange, bis Morris, ein gewissenhafter Lehrling, sich vollständig in die Geheimnisse der Koketterie eingeweiht fand ; denn diese verführerischen Damen des Hofes zögerten nie, ihren schmeichelnden Worten “den passenden Blick, Tonfall und die exakt abgestimmte Mimik” folgen zu lassen.

Morris aber blieb wachsam gegenüber solch kunstvollen Komplimenten, obwohl er einräumte, “dass ein angenehmer Irrtum vielleicht besser sei als eine unangenehme Wahrheit.” 2

Morris versuchte also, sich nichts anmerken zu lassen. Sagte, dass ihn oberflächliche Schmeicheleien nicht täuschen könnten. Aber dann gesteht er im selben Atemzug ein, dass er die schöne Lüge gern bevorzugt, solange sie mit einem Lächeln serviert wird. Er gibt sich der Illusion bewusst hin, weil er lieber bezaubert wird, als belehrt. Was er da tut, ist zugleich sehr selbstreflektiert, als auch low-key verheerend.

Denn obwohl er als Ausländer aus der eher puritanisch-monogam geprägten amerikanischen Kultur stammend ganz klarer Exot war, war Morris nicht naiv.

Er war politisch scharfsinnig, sozial hochsensibel und oft die klügste Person im Raum. Aber er war auch ausgehungert nach Zuwendung, konstant überarbeitet, generell übergangen, tief romantisch und pathologisch würdevoll.

Und stets nur einen korrekt an ihn gerichteten Satz davon entfernt,

sich Hals über Kopf zu verlieben.

Natürlich mochte er es also, wenn ihn Frauen anlächelten und mit ihm flirteten. Selbst wenn es berechnend war. Weil es ihn etwas ablenkte.

Von all den Briefen, die unbeantwortet blieben.

Von all den Menschen, die sich nie bedankten.

Und davon wie isoliert und einsam er in Wirklichkeit war.

Kurz gesagt:

Der Mann war disconnected.

Komplett entfremdet.

100 % seiner selbst bewusst

100 % zermürbt

100 % Morris

💨Ein kalter Raum voll heißer Luft

Gouverneurs erster Einblick in einen literarischen Salon – und ein äußerst detailliertes Zeitzeugnis davon, wie solche Zusammenkünfte ablaufen konnten – findet sich in seinem Tagebucheintrag vom Dienstag, dem 3. März 1789, also exakt ein Monat nach seiner Ankunft in Europa. Es handelte sich um den Salon der berühmten Salonnière Fanny de Beauharnais, ihres Zeichens Dichterin und Dramatikerin.

Morris war eingeladen, um Punkt drei Uhr zum Dîner zu erscheinen.

Obwohl er sich sehr beeilte, pünktlich zu sein, kam er eine Viertelstunde nach drei im Salon an und fand dort nur “etwas schmutzige Wäsche und kein Feuer” vor.

Während das Dienstmädchen das eine beseitigt, entfacht ein Kammerdiener das andere. Drei kleine Holzzweige in einem tiefen Aschebett lassen wenig Hoffnung auf Wärme aufkommen. Durch den Rauch allerdings werden alle Zweifel am Vorhandensein von Feuer ausgeräumt. Um den Rauch zu vertreiben, wird ein Fenster geöffnet, und da der Tag kalt ist, komme ich in den Genuss so frischer Luft, wie man sie in einer so großen Stadt halt erwarten kann.

Gegen vier Uhr treffen die ersten Gäste ein, und ich beginne zu vermuten, dass Madame, da sie eine Dichterin ist, mir die Ehre zuteilwerden lässt, mit jener ausgezeichneten Spezies zu speisen, die sich den Musen verschrieben hat.

Und tatsächlich beginnen die Herren damit, sich gegenseitig für ihre jeweiligen Werke zu beglückwünschen. Und da in einem Haus, in dem die Gastgeberin sich mehr mit der geistigen als mit der materiellen Welt beschäftigt, keine festen Zeiten zu erwarten sind, habe ich die freudige Aussicht auf eine Fortsetzung des Schauspiels.

Gegen fünf Uhr tritt Madame ein, um das Dîner anzukündigen, und die hungrigen Poeten stürzen sich auf das Mahl. Da sie gut Appetit mitbringen, haben sie zweifelsohne Grund, das Fest zu loben und ich tröste mich in meiner Überzeugung, dass ich heute wenigstens einer Verdauungsstörung entkomme. Nur ganz knapp, allerdings, denn eine gehörige Portion ranziger Butter, mit der der Koch nicht sparsam umging, versetzt mich in körperliche Furcht.

Auch wenn das Mahl nicht allzu üppig ist, haben wir die Tröstung, dass es an lebhafter Konversation nicht mangelt. Da ich die Sprache noch nicht perfekt meistere, entgehen mir die meisten Witze ; und da die übrige Gesellschaft entweder damit beschäftigt ist, selbst etwas Geistreiches zu sagen oder sich was auszudenken, ist es kein Wunder, dass niemand Zeit findet, sie dem Tischnachbarn zu erklären.

Alle sind sich einig, dass wir in einem Zeitalter leben, indem es gleichermaßen an Gerechtigkeit wie an Geschmack mangelt. Jeder findet im Schicksal seiner eigenen Werke zahllose Belege, die diesen Tadel rechtfertigen. Sie erzählen mir, zu meinem großen Erstaunen, dass das Publikum heutzutage Theaterstücke schon verurteilt, bevor es auch nur die erste Szene gehört hat. Und um meine Zweifel daran auszuräumen, ist die Comtesse so freundlich, mir zu versichern, dass genau so ein voreiliger Beschluss bei einem ihrer eigenen Werke gezogen wurde.

Im gemeinsamen Bedauern der modernen Entartnung erheben wir uns vom Tisch.Ich verabschiede mich direkt nach dem Kaffee, der sich dem vorhergehenden Festmahl würdig anschloss. Madame teilt mir mit, dass sie dienstags und donnerstags immer zu Hause sei und sich freuen würde, mich wiederzusehen. Während ich eine Antwort auf das Kompliment zurückstammel, bewegt mich mein Herz - überzeugt von meiner Unwürdigkeit, an einer derart hochintellektuellen Unterhaltung teilzuhaben - ihr zu versprechen, jenen Platz nie wieder einzunehmen, den ich womöglich einer würdigeren Persönlichkeit entzogen habe. 3

Was sich auf den ersten Blick liest wie die vernichtende Kritik eines hochnäsigen und intellektuell überlegenen Aristokraten über eine zerstreute Gruppe unordentlicher Dichter und Denker unterhalb seiner Sphäre, gewinnt bei näherem Hinsehen eine ganz andere Tiefe.

Denn wenn man berücksichtigt, wer Gouverneur Morris war und wie sein Verstand funktionierte – emotional, politisch und sensorisch – erkennt man schnell:

Das war keine Arroganz. Sondern Reizüberflutung.

Es ging hier nicht um Standesdünkel, sondern um Orientierung, Sicherheit und soziale Codes, die fehlten. Hier spricht kein Snob oder Verächter der Bohème, sondern ein Mensch, dem gerade der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.

Es lohnt sich, diesen Moment genauer zu betrachten.

🕰️ “Gefährliche Liebschaften” trifft “Moulin Rouge”

Morris eilte los, um pünktlich zu sein, denn für ihn war es sowohl eine Frage von staatsmännischer Disziplin als auch persönlichem Anstand. Als episkopaler Staatsmann und in seinen eigenen Worten “Republikaner, der gerade eine der republikanischsten aller republikanischen Verfassungen geformt hat” 4, hielt Morris weiterhin an bestimmten amerikanischen Idealen fest:

Ordnung, Pünktlichkeit, Etikette.

Zu spät kommen, besonders zu einem formellen Essen, wenn andere auf ihn warten müssen, war für ihn schlicht undenkbar. Selbst Monate später, als er einmal wirklich zu spät kam, hielt er peinlich genau fest, wie unangenehm es ihm war, dass die Dinner-Gesellschaft eine halbe Stunde auf ihn hatte warten müssen.

Doch was er hier betrat, war keine Dinner-Gesellschaft. Es war eine Probe.

Ein kalter Raum, schmutzige Wäsche und drei Zweige in einem Aschehaufen. Kein Feuer und niemanden, den das störte. Kurz gesagt: Morris war auf einem anderen Planeten gelandet. Ein Fisch auf dem Trockenen.

Und ganz im neurodivergenten Sinn fühlte er sich vermutlich auch noch schuldig, weil er der Erste war, obwohl er zu spät kam. Dieser innere Zerriss zwischen dem Wunsch, gesellschaftliche Erwartungen überzuerfüllen, und dem völligen Unverständnis für unausgesprochene Regeln, ist leider sehr Gouverneur.

Nur wenige Tage zuvor schrieb Morris George Washington einen Brief um seine “grenzenlose Überraschung über das erstaunliche Schauspiel” zum Ausdruck zu bringen, das Paris einem Frischankömmling der post-revolutionären Neuen Welt bot:

“Alles ist à l’anglaise”, schrieb er, “und der Wunsch, die Briten zu imitieren, zeigt sich ebenso im Schnitt der Mäntel wie im Formen einer Verfassung.”5

Er hatte “Gefährliche Liebschaften” (1988) erwartet:

Gepuderte Perücken, republikanische Köpfe und eine klare gesellschaftliche Rangordnung.

Was er stattdessen bekam, war “Moulin Rouge”(2001):

Ein rauchgeschwängerter Salon voller hungriger Poeten, die durcheinanderschrien und über ranzige Butter hinweg ihre eigenen Verse lobten.

Bienvenue im französischen Salon, Monsieur Morris.

💬 Die Sprache der Selbstinszenierung

Der Abend blieb für ihn chaotisch.

Als er zu Beginn ahnt, dass die Gäste wohl “jener ausgezeichneten Spezies” waren, “die sich den Musen verschrieben hat”, tropft der Sarkasmus leicht aber unmissverständlich zwischen den höflichen Zeilen. Gouverneur Morris, der Montesquieu und Voltaire gelesen hatte, hatte Geister wie ihre erwartet. Stattdessen fand er die Bohème; zehn hungernde Poeten und drei Scheite Feuerholz.

Allein die Tatsache, dass die Gastgeberin erst um fünf erschien und zum Essen bat… er war sichtlich überfordert. Und urteilte still vor sich hin. Doch was ihn wirklich traf, war nicht der kalte Raum oder die ranzige Butter.

Es war das Schweigen an seiner Seite.

Während “die übrige Gesellschaft entweder damit beschäftigt ist, selbst etwas Geistreiches zu sagen oder sich was auszudenken” versuchte Morris, dem Gespräch zu folgen. Doch er war nicht geübt genug im freien, umgangssprachlichen Französisch, um alle Pointen selbst zu verstehen. Und gerade die schätzte und liebte er besonders.

Also verließ er sich auf die Tischsitten, auf das ungeschriebene Gesetz des Gesprächs beim Dinner, dass die Tischnachbarn für gegenseitige Inklusion verantworten.

Doch seine halfen ihm nicht. Denn sie waren viel zu sehr mit ihren eigenen Bonmots beschäftigt.

Das war nicht nur ein sprachlicher Stolperstein, sondern ein empfindlicher sozialer Affront, den Morris seiner Ansicht nach, als höflicher Gast nicht verdient hatte. Und er, als Aristokrat und Gentleman, durchschaute alles mit juristischer Präzision und brachte es auf den Punkt:

Ein Bruch mit den Grundregeln der Gastfreundschaft, getarnt als Esprit.

Hier zeigen seine Tagebücher erstmalig, wie sehr er Klarheit über Inszenierung stellt und Ehrlichkeit über Attitüde. Nicht weil er Stil oder Performance nicht schätzte. Sondern weil er sofort erkannte, wenn diese zum reinen Selbstzweck verkamen.

Er war kein Künstler wie sie. Er war geschult in Form, Logik, Gesetz. Seine Sprache war präzise, seine Feder kraftvoll, doch seine Begabung nie performativ. Und schon gar nicht auf Selbstvermarktung ausgerichtet. Morris fühlte tief, aber dramatisierte nie nach Außen.

Und genau das warf ihn im Salon von Fanny so aus der Bahn:

Er konnte gut genug Französisch, um mit Königen zu konferieren und Verfassungen zu formulieren aber hier war er sprachlos.

Denn diese Sprache verstand er nicht. Weder wortwörtlich noch sozial.

Also ist die Sache mit der ranzigen Butter wirklich nur ein Witz oder doch ein stiller Hilferuf?

Die Passage liest sich modern, schrill und herrlich morrisianisch, wie so viele in seinen Tagebüchern. Doch sie ist auch tief aufschlussreich. Denn “bodily fear”, “körperliche Furcht”, ist eine ungewöhnliche Formulierung in seinen Aufzeichnungen. Morris ist eindeutig ironisch, aber unter der Ironie liegt ein Unwohlsein, für das er keine Sprache hat.

Der Raum ist kalt. Der Rauch brennt. Das Essen ist ungenießbar. Die Witze fliegen über seinen Kopf hinweg. Das Dinner beginnt zu spät. Er ist allein und bleibt hungrig.

Das sind keine literarischen Gesten, das sind klassische Paniksymptome, kunstvoll in Humor verpackt:

Physische Hypersensibilität

Sensorische Überforderung

Ungewöhnliche sprachliche Ausgrenzung

Und das unheimliche Gefühl, am falschen Ort zu sein und ihn nicht verlassen zu können, ohne unhöflich zu wirken…

Im ersten Salon, bei Madame Dumolley, war Morris vielleicht moralisch befremdet oder emotional etwas irritiert, aber er kannte die Regeln und bewegte sich sicher in ihnen. Verbeugen. Lächeln. Flirten.

Doch bei Fanny gab es keine seiner erlernten Skripte.

Nur unzählige unausgesprochene.

Er scherzt also, ja. Aber er bricht auch innerlich auseinander.

Und das ist genau seine Art, sich selbst zu schützen:

Indem er das Absurde selbst benennt, bevor es ihn erniedrigen kann.

Er verteilt erst die Schuld mit Anstand und nimmt sie am Ende dann doch ganz auf sich. Selbst in seinen späteren Tagebüchern, nachdem er das Unvorstellbare, die Revolution und die Terrorherrschaft, durch- und überlebt hat, schiebt er Schuld nie nach außen.

Und obwohl er allen Grund zur Beschwerde hätte, über die Kälte, die Verspätung, den Rauch, die ranzige Butter, die gehaltlosen Gespräche, die wichtigtuerischen und ranglosen Kreativschaffenden, die den ausländischen Gast ignorieren, macht er nicht den Raum dafür verantwortlich.

Er macht sich selbst verantwortlich, darin gewesen zu sein.

🚪 Abgang, links von der Bühne

Deshalb ist das Ende dieses Tagebucheintrags so niederschmetternd:

Während ich eine Antwort auf das Kompliment zurückstammel, bewegt mich mein Herz - überzeugt von meiner Unwürdigkeit, an einer derart hochintellektuellen Unterhaltung teilzuhaben - ihr zu versprechen, jenen Platz nie wieder einzunehmen, den ich womöglich einer würdigeren Persönlichkeit entzogen habe.

Das ist nicht einfach Ironie oder falsche Bescheidenheit.

Das ist Zurückweisung durch sich selbst.

Und kompletter Schutz und Absolution der Anderen.

“Mein Herz, überzeugt von meiner Unwürdigkeit, bewegt mich dazu…” ist keine leichte Bemerkung, sondern zeigt überdeutlich seinen Disconnect. Die Unfreiwilligkeit seiner eigenen Aussage, getrieben durch tiefe verinnerlichte Ablehnung.

Er erzählt die gesamte Katastrophe so, als wäre er der Eindringling gewesen, der niemals hätte dort sein dürfen. Nicht der eingeladene und dann ausgeschlossene, benachteiligte und unzufriedene Gast.

Und das ist ein tiefes psychologisches Signal:

→ Er kann sich selbst nur dann als jemand sehen, der Raum einnehmen darf,

wenn er genau weiß, welche Rolle er spielen soll.

→ In Salons ohne Skript, ohne Regelwerk und ohne Gesetz gerät er in Panik.

Denn er will nicht der Narr sein.

Und noch viel weniger: der arrogante Narr.

Doch anders als die meisten Männer seiner Stellung projiziert er folglich keine Arroganz, keinen Ärger und keine Anspruchsberechtigung auch Außen.

Er richtet die Demütigung nach innen und verwandelt sie in Literatur.

Und genau das macht ihn, paradoxerweise, zum einzigen wahren Gentleman unter all den Männern mit Manieren:

Er wählt Selbstzweifel statt Selbstgerechtigkeit.

Er fühlt den Schmerz, statt ihn zu leugnen.

Und dann geht er still,

statt zu versuchen, sich das Rampenlicht zurückzuholen...

“…jenen Platz nie wieder einzunehmen.”

🩷 Alles oder Nichts

Das ist sie.

Die klassische exekutive Dysfunktion, verkleidet als moralisches Urteil.

Eine deutliche Begegnung mit Rejection-Sensitive Dysphoria (RSD) und ADHS,

die vielleicht sogar als autistisches Coping-Verhalten gelesen werden könnte.

Er war vollständig überfordert.

Sensorisch (Kälte, Rauch, schlechtes Essen)

Sozial (nicht verstanden, nicht angebunden)

Sprachlich (obwohl sein Französisch für Politik genug war)

und emotional (er hatte etwas anderes erwartet und keine Zeit zur Vorbereitung bekommen)

Und anstatt zu analysieren, was genau ihn verletzt hat, bricht er die ganze Erfahrung auf eine einfache, absolute Regel zusammen:

“Ich gehöre nicht hierher, also werde ich nie wieder zurückkehren.”

Genau so schützen sich neurodivergente Menschen vor chaotischen Systemen, die wir nicht vorhersagen können. Wir passen uns nicht an.

Wir ziehen uns zurück.

Und weil er Gouverneur Morris ist und kein Gefühl unanalysiert lassen kann, übersetzt er diesen Schmerz in eine sanfte, tragische Höflichkeit gegenüber der Gastgeberin:

“Ich habe jemand Würdigeren verdrängt und zu Unrecht deren Platz eingenommen.“

Das ist seine Art zu sagen:

“Du hast mich eingeladen, das war schon mehr, als ich erwartet hatte.

Aber ich war das Problem und du hast jetzt den Schaden. Und wenn ich gehe ohne jemals wiederzukommen, kannst du daraus wenigstens noch etwas gewinnen.”

Sein All-or-Nothing Herz ist zugleich herzzerreißend als auch zutiefst nachvollziehbar. Und ich wünschte, ich könnte sagen, es sei der einzige so klar neurodivergent codierte Moment einer Auseinandersetzung mit sich selbst in seinen Tagebüchern.

Aber das ist er nicht.

Es ist der rote Faden durch all seine Schriften.

Selbst in seinen Reden, seinen Verfassungen, seinen juristischen Essays.

🦄 Der Mann hinter der Maske

Gouverneur Morris war ein Einhorn.

Er trat in die performativsten Räume seiner Zeit, war sichtbar gezeichnet (mit einem Holzbein), emotional intensiv (laut und oft überfordernd), und neurodivergent, lange bevor es ein Wort dafür gab.

Und trotzdem betrat er die Salons eindrucksvoll, wachsam und immer ein kleines bisschen zu ehrlich für das Spiel, das gespielt wurde. Er sah sich dabei selbst nicht als Spieler, sondern als Außenstehender, der versuchte, die Regeln zu lernen.

Vorerst, jedenfalls.

Was er nicht wusste, als er Fannys verqualmten Salon auf Nimmerwiedersehen verließ, war:

Das Spiel würde bald ihn spielen.

Und diesmal würden es nicht Wortwitze, sein, die ihm entfliehen…

… sondern sein Herz.

👁🗨 Fortsetzung folgt in “Die Kunst der Verführung - Part II”…

Quellen und Übersetzungsangaben:

Morris, Anne Cary. The Diary and Letters of Gouverneur Morris. Trow’s, 1889. (S. 28)

ibid. (S. 30)

ibid. (S. 31-32)

ibid. (S. 27)

ibid. (S. 31)

Alle Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche (sofern nicht anders angegeben) wurden von der Autorin in Zusammenarbeit mit ChatGPT (OpenAI, GPT-4o, August 2025) angefertigt.