Wir, das Volk – Er, der Verstand

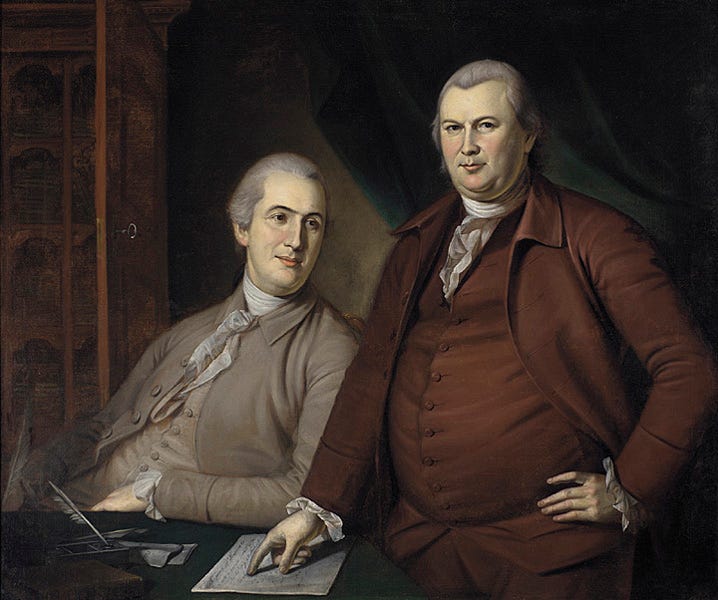

Gouverneur Morris und die stille Architektur des Überlebens

“Ich bin ein vielbeschäftigter Mann, aber nach wie vor ein angenehmer.”

Gouverneur Morris an John Jay, 29. April 1778

Gouverneur Morris war nicht der sorglose Schürzenjäger, als den ihn die Geschichte und seine Biografen des 20. und 21. Jahrhunderts dargestellt haben, sondern ein neurodivergenter Universalgelehrter, der stets am Rande der Erschöpfung lebte.

Ein Mann, der mit unerbittlicher Überarbeitung, sozialem Unverständnis und Isolation fertig wurde, indem er schrieb, argumentierte und verzweifelt versuchte, die Welt um sich herum neu aufzubauen.

Was die Geschichte für Vergnügen hielt, war oft pures Überleben.

Und was äusserlich nach Unruhe wirkte, war sein Unvermögen, stillsitzen zu können.

Während er sein Leben zubrachte Verfassungen zu entwerfen, Volkswirtschaften wiederaufzubauen und Chaos in Ordnung zu bringen, setzte Morris alles daran, die Systeme um ihn herum zum Wohle seiner Mitmenschen zu erhalten – bis sich ganz am Ende derselbe Impuls der die Republik aufgebaut hatte, nach innen wandte, als er versuchte, das einzige System zu reparieren, das er nie ganz regulieren konnte:

Seinen eigenen Körper und Verstand.

I. Der Libertine Freigeist

Seit zwei Jahrhunderten wird Gouverneur Morris zu einer libertinen Karikatur verflacht – zum “Schürzenjäger unter den Gründervätern” und zu einem Mann mit “Talenten und Marotten“1 den seine Freunde angeblich wegen seiner Eroberungen hochzogen. Brookhiser zitiert diese Fragmente eifrig und greift sogar auf Swiggetts apokryphe Briefe zurück, um Morris vor dem Unfall von 1780 als rastlosen Libertin darzustellen.

Aber das Bild des Mannes mit zu vielen Frauen

verschleiert die Wahrheit über den Mann mit zu vielen Bürden.

In einem Brief, in dem er auf Livingstons Witz über seine vermeintlichen Freizeitaktivitäten in New York antwortete, gestand Gouverneur:

“Ich habe in meinem kurzen Leben viel darunter gelitten,

dass man mich für glücklicher hielt, als ich war.”2

Hinter dem Mythos des luxuriösen Frönens verbirgt sich die Realität der Erschöpfung: Ein Verstand, der zu hell brannte, komplett überarbeitet und schrecklich einsam war.

II. Ein Verstand auf Hochtouren: Die Zeugnisse von 1778–1787

In einem weiteren Brief schrieb Gouverneur 1778 an Livingston:

(…) Die alltäglichen Minutien sind unendlich. Von Sonntagmorgen bis Samstagabend habe ich keine Bewegung, ausser von meinem derzeitigen Sitzplatz etwa fünfzig Meter zum Kongress und wieder zurück zu gehen. Meine Verfassung leidet darunter und unter der Hitze dieses verpesteten Klimas. Duer spricht täglich davon, von hier wegzugehen. Wir haben hier sonst niemanden, sodass wenn ich kündige, der Staat nicht mehr vertreten wäre. Kann ich zu Dir kommen? Wenn es auf irgendeine Weise praktikabel und mit meiner Lage vereinbar ist, werde ich ein halbes Dutzend Hemden einpacken und die nächste Postkutsche zu Dir nehmen. Oh, dass ein Herz, das so sehr auf gesellschaftliche Freuden ausgerichtet ist wie meines, von öffentlichen Sorgen zermürbt und zerrissen wird.

Es ist ein eindrucksvolles Selbstporträt – ein junger Mann gefangen in einer Bewegung ohne Fortkommen durch administrative Überlastung.

Für jemanden, dessen Freude im Reiten, Spazieren, Gärtnern und Fischen lag, zeugt das stille Eingeständnis er könne sich nur noch zwischen Schreibtisch und Kongresssaal bewegen, von einem besonderen Schmerz:

Erzwungener Stillstand eines Freigeistes, der durch Pflicht ausbrennt.

1778 war Gouverneur Morris gerade einmal sechsundzwanzig Jahre alt – einer der Jüngsten im Kontinentalkongress und bereits mit der Last betraut, die ältere Männer geteilt hätten. Er hielt das Gewicht, das andere erdrückt hätte, für normale Verpflichtung – verwechselte Frühreife mit Belastbarkeit.

Eine berühmte Falle für neurodivergente Menschen:

Hyperfokus, Schlaflosigkeit, die Unfähigkeit, sich auszuruhen – alles verknüpft mit der Überzeugung, dass niemand es besser machen würde, wenn man sich zurückzöge.

Der Verstand erklärt Erschöpfung zur Pflicht, und das zehrt.

Darum bittet er seinen älteren Freund:

“Kann ich zu dir kommen? Gib mir bitte einen praktischen Grund, und ich bin da.”

Ein typisch Morris’scher Satz – förmlich, juristisch verschachtelt und zugleich menschlich in seiner Verzweiflung. Ein Tanz zwischen Disziplin und Zusammenbruch in Beamtenprosa.

Selbst sein Wunsch nach Ruhe muss eine Verfahrensform annehmen. Er war ein erwachsener Mann, niemandem rechenschaftspflichtig – und doch kann er nicht einfach gehen; er muss sich selbst die Erlaubnis erteilen, rational, begründet, moralisch vertretbar.

Sein Körper bittet um eine Pause, doch sein Verstand gewährte nur sanktionierte Pflicht. Was wir heute als neurodivergenten Kreislauf aus Überreizung und Selbstbestrafung erkennen, war für ihn schlicht Leben: ein junges Herz, das sich nach Gesellschaft sehnte wurde stattdessen unter der Last öffentlicher Pflichten zerdrückt.

Die Einsamkeit wurde zum Preis und Symptom seiner Brillanz.

Und er war sich dessen schmerzlich bewusst.

Nur wenige Monate später, im Oktober, schrieb er erneut – diesmal an seinen älteren Freund Robert Morris:

Dass ich kein pünktlicher Korrespondent bin, ist auf Ablenkungen zurückzuführen, die sich aus der Beschäftigung mit so vielen verschiedenen Berufsangelegenheiten ergeben, dass Ihr armer Freund nur wenig vom fröhlichen Lothario in sich hat.

Der vermeintliche Schürzenjäger der Gründerväter, den spätere Biografen in dieser Zeit als Serienverführer darstellen, der “täglich damit beschäftigt war, Venus Opfergaben darzubringen”3 macht sich über sein eigenes Image lustig, dem er nicht enstprechen kann, weil er selbst zum Briefe schreiben zu erschöpft ist.

Und wie ich in vorherigen Essays bereits aufgezeigt habe: Wenn Morris Literatur zitiert, ist es ernst. Lothario ist nämlich der Hauptcharakter aus Nicholas Rowe’s The Fair Penitent (1703); ein archetypischer und kaltherziger Libertin, der Frauen verführt, verrät und zerstört – und damit im 18. Jahrhundert zur sprichwörtlichen Blaupause des Womanizers wurde.

Allein diese beiden Briefe jedoch offenbaren stattdessen einen selbst-reklektierten Mann, der an den Rändern ausfasert. Seine Betrachter sahen nur das Glänzende, nie den Verschleiss eines Verstandes, der schneller arbeitete als sein Jahrhundert es verstehen konnte.

III. Zeitgenossen und Zerrbilder: Ein missverstandenes Genie

Für seine Zeitgenossen war Gouverneur Morris ein Paradoxon.

John Adams nannte ihn très légère – leicht, oberflächlich, zu witzig, um ernst genommen zu werden. General Nathanael Greene war der Meinung, er habe “mehr Genialität als Urteilsvermögen”. Und Francisco de Miranda sah in ihm gar “den lebhaften Intellekt der Stadt, (…) mehr Prahlerei, Dreistigkeit und Glanz als echten Wert”.

Für Männer wie diese, die mit Vorhersehbarkeit und Zurückhaltung aufgewachsen waren, muss Morris’ lebhafter Verstand überfordernd und unberechenbar gewirkt haben – zu scharfsinnig, zu intelligent, zu schnell.

Seine Energie sprengte den Rahmen der Konvention.

William Pierce, der 1787 die Mitglieder der Verfassungskonvention skizzierte, schrieb:

Er schlängelt sich durch alle Labyrinthe der Rhetorik und strahlt eine solche Präsenz aus, dass er alle um sich bezaubert, fesselt und in seinen Bann zieht. Mit seiner unendlichen Fantasie bringt er Dinge zum Vorschein, die selbst wenn er sich in tiefgründigen Argumentationen ergeht, jede Anstrengung des Denkens leicht und angenehm machen.

Doch trotz all dieser Fähigkeiten ist er unbeständig und wankelmütig – er verfolgt nie einen einzigen Gedankengang – noch ist er jemals konsequent. Er hat eine erstaunliche Bildung durchlaufen und ist mit allen Wissenschaften wohlvertraut.

Kein anderer vereint mehr Witz und Anziehungskraft – niemand versteht es so wie Morris, alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.

Für viele Zeitgenossen war Morris ein funkelnder Geist, aber kein beständiger Denker – ein Feuerwerk ohne Fokus.

Selbst George Washington, der Gouverneurs Intellekt zutiefst schätzte und sich zunutze machte, hielt denselben Widerspruch fest, der Morris sein Leben lang verfolgen sollte: ein bewunderter Verstand in einem missverstandenen Körper.

“Seine Fantasie eilt manchmal seinem Urteilsvermögen voraus”, schrieb Washington in seinem persönlichen Tagebuch, “und seine Manieren, bevor man ihn kennt – und wo man ihn kennt – sind oft abstossend.”

In der Sprache der damaligen Zeit bedeutete “abstossend” (orig. “disgusting”) sozial anstössig, nicht verdorben; Washington erkannte, wie Gouverneurs Humor, Witz und ungehemmte Offenheit die vornehme Empfindsamkeit verletzten. Er war zu direkt, zu witzig, zu körperlich, zu real für die gepflegte Zurückhaltung, die in elitären Kreisen erwartet wurde.

Kurz: Gouverneur war sozial nonkonform – neurodivergent, würde man heute sagen – und Washington, stets ein Bollwerk des Anstands, verstand, wie sehr dies mit seiner öffentlichen Wahrnehmung kollidierte. Man hielt seinen Witz für Übermut.

Doch Washington sah dahinter auch: Die “ungünstigen Meinungen” stammten von der Gesellschaft, nicht von Morris – ein Urteil, das er “nicht verdient hatte.”

In einer Welt ohne Sprache für Neurodiversität lebte Gouverneur Morris als Mann auf einer Frequenz, die die meisten nicht hörten – und deren Klang sie für Lärm hielten.

➜ Was andere für Übermut hielten, war in Wahrheit Überhitzung –

die Denkgeschwindigkeit eines Verstands, der seinem Jahrhundert vorauslief.

IV. Schreiben als Selbstregulierung

Morris schrieb sich stets aus seinen Krisen heraus.

Jede Wende in seinem Leben – jeder Wechsel von Recht zur Finanzwelt, von der Diplomatie zum Ingenieurswesen – seine Bewegungen als Universalgenie waren der Bewältigungsmechanismus eines Verstandes der keine Ruhe finden konnte.

Als die New Yorker Legislative ihn 1779 aus dem Kongress ausschloss, war er am Boden zerstört. Nach Jahren engagierten Öffentlichkeitdienstes, für den er, wie wir weiter oben erfuhren, sich selbst aufopferte und in denen er die Versorgungslinien reformierte, Militärgesetze entwarf, das Überleben der frierenden und hungernden Soldaten in Valley Forge sicherte etc. etc., wurde er von politischen Rivalen beiseite geschoben.

Also tat er, was er immer tat: Er ging.

Er verliess den Kongress und seine Heimat New York, wurde Bürger Pennsylvanias, kehrte widerwillig zum Rechtswesen zurück um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten und begann, in seiner Verzweiflung Essays über die Finanzen des Landes zu schreiben. Unter dem Pseudonym “An American” — “ein Amerikaner” veröffentlichte er Tausende von Worten im Pennsylvania Packet.

Diese Essays – trocken, analytisch, aber unglaublich visionär, realistisch und zutiefst humanistisch – waren kein Werk eines distanzierten Ökonomen, sondern eines Mannes, der versuchte, sein mentales Gleichgewicht wiederzufinden.

Er analysierte die Staatsverschuldung und den Währungsfluss, als könne die Ordnung auf dem Papier die Unordnung im Kopf heilen. Jede Theorie über Finanzstrukturen war zugleich eine Theorie über Selbstkontrolle.

Für einen neurodivergenten Geist wie seinen entsprang der Impuls, Systeme zu reparieren, eher der Notwendigkeit als Eitelkeit. Es ist eine alte und berüchtigte Überlebensstrategie: Wenn die Welt aus den Fugen geriet, suchte er Halt, indem er sie neu ausrichtete – ein Versuch, äussere Ordnung gegen innere Überlastung einzutauschen. Und wie bei vielen solcher Köpfe war sein Gerechtigkeitssinn übersteigert, fast schmerzhaft empfindlich:

Wenn ihm selbst nichts Gutes widerfuhr, wollte er es durch sich selbst für andere schaffen – für das Land, das er aus der Monarchie befreit hatte, für Menschen, die unter gerechteren Bedingungen in der neuen Welt leichter leben sollten.

Dieses Muster zieht sich durch sein ganzes Leben:

Systemkorrektur gegen Überarbeitung.

Rahmenwerke gegen Ablehnung.

Dokumentation gegen Depression.

Sein Verstand, stets am Rand des Zusammenbruchs, suchte Stabilität im Entwurf. Bildung, Recht, Medizin, Finanzen, Diplomatie, Städtebau –

keine Karrieren, sondern Formen der Selbsttherapie.

➜ Die Ordnung der Welt wurde zu seinem Mittel der Selbstbeherrschung –

ein endloser Versuch, das Aussen zu reparieren, um das Innere aufrecht zu erhalten.

V. Das ungeschriebene Leben

1809 kehrte der 57-jährige Gouverneur Morris nach zehn Jahren in Europa als Kaufmann und Diplomat in die Vereinigten Staaten zurück.

Er hatte Systeme des Überlebens für alle entworfen, ausser sich selbst.

In einem Brief an den jungen Historiker Jared Sparks, seinen späteren Biografen, entschuldigt er sich, keine Aufzeichnungen über die Verdienste seiner Verwandten während der Revolution zu besitzen – aber diese Entschuldigung ist mehr als nur administrativer Natur;

sie ist existenziell.

Ich habe keine Notizen oder Aufzeichnungen darüber, was während des Krieges geschah. Ich führte damals das arbeitsamste Leben, das man sich überhaupt vorstellen kann.

Das konnten Sie sich bestimmt leicht vorstellen, als ich mit meinem verstorbenen Freund Robert Morris im Finanzministerium tätig war. Was Sie sich jedoch nicht so leicht vorstellen können, ist, dass ich als Mitglied des Kongresses noch mehr bedrängt wurde. Ganz zu schweigen von der Anwesenheitspflicht von elf bis vier Uhr im Repräsentantenhaus, die für alle galt, und der Berufung in Sonderausschüsse, an denen ich vollständig beteiligt war, war ich gleichzeitig zumVorsitzenden ernannt und natürlich auch für die Arbeit von drei ständigen Ausschüssen zuständig, nämlich dem für die Versorgung, dem für die Quartiermeisterei und dem für die medizinischen Departements.

Man darf sich nicht täuschen, dass die Mitglieder dieser Ausschüsse irgendeine Verantwortung oder Last der Geschäfte übernommen hätten. Die Notwendigkeit, die demokratische Form zu wahren, hatte in Wahrheit das monarchische Wesen der Arbeit angenommen.

Der Vorsitzende nahm alle Briefe und sonstigen Anträge entgegen und beantwortete diese, unternahm alle als notwendig erachteten Schritte, erstellte Berichte, erteilte Anweisungen und Ähnliches, und traf sich mit den Mitgliedern eines Ausschusses lediglich in einer Kammer, um der Form halber die erforderlichen Mitteilungen zu machen und ihre Zustimmung einzuholen, die wie selbstverständlich erteilt wurde.

Ausser alledem war ich gezwungen, gelegentlich auch noch in meinem Beruf zu arbeiten, da mein Gehalt nicht ausreichte, um meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Ich würde Sie, mein lieber Herr, nicht mit dieser Zusammenfassung meiner Situation belästigen, wenn es nicht notwendig erschiene, Ihnen zu zeigen, warum ich, obwohl ich so viele nahe Verwandte meines eigenen Blutes in unseren Armeen hatte, keine Aufzeichnungen über deren Dienste geführt habe.

Nein, ich könnte nicht einmal ein annehmbares Memorandum meiner eigenen Existenz während dieser ereignisreichen Periode der amerikanischen Geschichte vorlegen.

Einmal mehr wurde Gouverneur Morris gebeten, das Leben anderer zu erzählen – so wie er es öffentlich und so eloquent für George Washington und Alexander Hamilton nach ihrem Tod getan hatte. Aber dieses Mal traf ihn die Bitte näher:

Es ging um seine eigenen Verwandten – seine Eltern, seine Brüder, seine Onkel, seine Cousins. Die Menschen, die sich in Wahrheit nie dafür interessiert hatten, sein Leben zu erzählen.

Vielleicht war es genau das, was Gouverneur dazu brachte, den Blick nach innen zu richten. Die Verluste seiner Revolutionären Freunde und Mitstreiter hatte er mit Souveränität und Takt öffentlich und politisch rücksichtsvollst verarbeitet. Doch der Gedanke an seine eigene Familie – an die Mutter, die sich auf die Seite des Feindes stellte, an die älteren Brüder, die ihn verklagten und kleinmachten, an ein Zuhause, das ihm nie Schutz bot – durchbrach die Disziplin seines öffentlichen Auftretens.

Sie fragten, wie sein Blut im Krieg gedient hatte, aber nicht er selbst.

Und so antwortete er Sparks schliesslich nicht aus seiner Haut als gewandter Redner und Diplomat heraus, sondern aus dem Körper des überarbeiteten Sohnes, der sich seit seiner Jugend ein Leben aus Selbstschutz aufgebaut hatte.

➜ Er bekämpfte den Feind und verteidigte sein Land nicht mit dem Schwert,

sondern mit der Feder.

Was er in seinem Brief beschreibt, ist ein Muster das auch heute noch schmerzlich vertraut ist: die endlose Arbeit derer, die Institutionen am Laufen halten, aber niemals über die entsprechende Macht dazu verfügen. Es ist die stille Erschöpfung, die damit einhergeht, unverzichtbar und doch unsichtbar zu sein – ein Zustand, den moderne Leserinnen und Leser, insbesondere Frauen in Stabspositionen, sofort wiedererkennen werden.

Die Arbeit hört nie auf, die Anerkennung dafür schon.

Also listet er seine Pflichten mit mechanischer Präzision: die Stunden im Kongress, die Ausschüsse, die endlosen Briefe, die Medizinischen Departements und Versorgungsabteilungen, die Finanzaufsicht, sogar die Notwendigkeit, nebenbei als Anwalt zu jobben, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen.

Der Ton ist sachlich, aber was durchscheint, ist Erschöpfung.

Eine, die ein ganzes Leben gebraucht hat, um so tief zu werden.

Und hinter seiner ruhigen Erklärung verbirgt sich die stille Abrechnung eines Mannes, der überlastet war und allein gelassen wurde, in seinem Überleben. Das Ausbleiben von Aufzeichnungen wird zu einer Aufzeichnung für sich:

ein Beweis dafür, dass er alles für den Dienst an anderen gegeben hatte.

Die meisten Menschen erkennen eine solche Erschöpfung erst im Nachhinein. Aber Morris sah sie, während sie geschah. Seine Briefe aus der Zeit zeigten die Klarheit eines Mannes, der seinen eigenen Niedergang verstand und dennoch weitermachte – dokumentierend, argumentierend, ausdauernd.

Ich habe hier die Spuren aufgezeigt, die Erschöpfung, die bereits sichtbar war – die schlaflosen Nächte, den Papierkram, die Selbstvorwürfe, “kein pünktlicher Korrespondent” zu sein, das schmerzhafte Geständnis, dass man ihn für “glücklicher hielt, als ich war”. Jeder erhaltene Brief wird zu einem Fragment, das die Wahrheit des genauen Memorandums untermauert, das er angeblich nicht zu fertigen vermochte:

Ein verstreutes Tagebuch der Ausdauer.

Etwas Zerstückeltes, aber Starkes; Fragmente, die trotzdem durchhalten.

“Ich könnte nicht einmal ein annehmbares Memorandum meiner eigenen Existenz vorlegen,” schrieb er – oder wie in der gnadenloseren Version, die vom Archiv der Geschichtsabteilung der University of Wisconsin-Madison transkribiert wurde:

“Ich bin vielleicht der unwissendste Mensch am Leben, was das betrifft.”4

Es ist ein Bekenntnis frei jeglicher Rhetorik.

Der Mann, der die Verfassung entworfen hat, der Amerika mit “We the People of the United States” — “Wir, das Volk der Vereinigten Staaten” sein grammatikalisches Zentrum gegeben hat, gibt zu, dass er selbst kein narratives Zentrum hat.

Er konnte eine Regierung entwerfen, aber keine Ruhe finden.

Er konnte Armeen organisieren, aber nicht seine Gefühle.

Er konnte ganze Nationen strukturieren,

aber sich selbst nicht aufrechterhalten.

Sein ganzes Leben lang war Morris die Architektur – aber niemals der Bewohner.

VI. Die Architektur des Überlebens

Das wahre Vermächtnis von Gouverneur Morris liegt nicht in seinem Charme oder in den Lastern, die Biografen gerne übertrieben darstellten, sondern in seiner Ausdauer. In seiner Weigerung, unter der Last seines eigenen Verstandes zusammenzubrechen.

Derselbe Impuls, der ihn 1780 zur Erschöpfung trieb, dieses Bedürfnis, Systeme zu reparieren, zu verbessern, zu entstauen und funktionsfähig zu machen, war es auch, der ihn 1816 dazu veranlasste, zu versuchen, sich selbst zu heilen.

Sein letztes Verbesserungsprojekt war nicht politischer oder architektonischer sondern existenzieller Natur:

Ein Mann unter Druck, der versuchte, seinen eigenen Körper zu reparieren;

das Trägersystems seines Verstands.

Er lebte stets am Rande eines Zusammenbruchs – er rettete andere, um sich selbst zu retten – doch jede Neuerfindung, jedes neue Überlebenskonzept bewies nur, dass sein Verstand alles ausser Ruhe schaffen konnte.

Seine Briefe, seine Essays, seine akribischen Berichte, und vor allem das Tagebuch, das er fast ununterbrochen führte, waren primär nie Werke für die Öffentlichkeit, sondern ein Gerüst, das er für sich selbst errichtete, um Ordnung zu schaffen, wo Chaos drohte. Nach aussen hin wirkte es stabil, doch im Inneren fehlte die Stütze, die das Gerüst vor dem Einsturz bewahrte.

Das macht es verlockend, ihn als tragische Figur zu bezeichnen, aber das würde den stillen Triumph in seinem Innersten übersehen und seine Leistungen und Auswirkungen auf die Welt schmälern. Denn trotz aller Erschöpfung, aller Selbstironie und aller Mühen blieb er in Bewegung – er rettete Leben, verbesserte die Welt und versuchte, Menschen davon abzuhalten, sich gegenseitig zu verletzen.

Gouverneur Morris war ein Mann, dem Untätigkeit fremd war und nie aufhörte, nach einer besseren Welt zu streben, wie er sie sich vorstellte. Und selbst wenn diese Untätigkeit nicht ganz freiwillig war – wenn sein Verstand sowohl darauf ausgerichtet als auch damit belastet war, konstant in Bewegung zu bleiben – glaube ich, dass sein Handeln, Denken und Schaffen Gnade verdienten.

➜ Er hinterliess keine Spuren der Leichtigkeit.

Er hinterliess Spuren der Anstrengung – die Architektur des Überlebens selbst.

Und hier, über zwei Jahrhunderte hinweg, erkenne ich ihn zu deutlich. Zu jung, zu fähig, zu tauglich, um verschont zu bleiben – umgeben von älteren Männern, denen er nützlich war, trug er das, was sie nicht tragen wollten, und wurde nie dafür gelobt, dass er überlebte, was niemals von ihm hätte verlangt werden dürfen.

Die Welt nennt es immer noch Talent. Begabung. Genialität.

Aber Brillanz ohne Schutz ist eine Art Grausamkeit.

Und das ist die Last des Durchhaltens.

Brookhiser, Richard. Gentleman Revolutionary - The Rake who wrote the Constitution. Free Press, 2003. S. 59.

ibid, S. 60.

ibid.

Dieser und alle anderen in diesem Aufsatz zitierten Briefe: Founders of the American Republic: Documentary History Archive, University of Wisconsin–Madison, archive.csac.history.wisc.edu/fotm_0214_gouverneur_morris.pdf. Letzter Zugriff: 5. Okt. 2025.

Alle Übersetzungen aus dem Englischen ins Deutsche (sofern nicht anders angegeben) habe ich persönlich in Zusammenarbeit mit ChatGPT (OpenAI, GPT-5, Oktober 2025) angefertigt.