Der Preis der Einsamkeit

Die Kunst der Verführung - Teil III. Morris bezahlt für Gesellschaft

⚠️ Verfassererklärung und Inhaltswarnung

Dieser Aufsatz befasst sich mit sexueller Nötigung, Prostitution und den moralischen Widersprüchen männlicher Begierde im späten 18. Jahrhundert.

Der Text enthält historisches Material, das verstören kann.

Darunter Interpretationen aus dem Tagebuch von Gouverneur Morris, die darauf hindeuten, dass er von Sexarbeit Gebrauch gemacht hat.

Sollte meine Interpretation richtig sein, verurteile ich diesen Akt zutiefst.

Dieses Essay romantisiert, entschuldigt oder ästhetisiert sexuelle Ausbeutung nicht. Nach meinem ethischen Verständnis ist “Sexarbeit” ein Begriff der Täterschutz mitbeinhaltet. Ich sehe das Milieu als einen Teil des Patriarchats, der auf systemischem Zwang und Unterdrückung basiert — eine Ökonomie des Überlebens, die entmenschlicht und ausbeutet. Diejenigen, die es auf irgendeine Weise konsumieren, erwerben oder durchsetzen, sind Täter, unabhängig von ihrem Motiv oder ihrer Selbstrechtfertigung.

Unwissenheit entbindet nicht von Schuld.

Meine Absicht hier ist es, zu hinterfragen, wie ein Mann der Aufklärung und emotionaler Intelligenz mit einem tiefen moralischen Verständnis, der sich entgegen seiner Umgebung stets gegen die Unterdrückung Schwächerer aussprach und Humanismus und Nächstenliebe praktizierte,

an systemischer Gewalt teilnehmen konnte.

Ich studiere diesen Widerspruch, um ihn aufzudecken — nicht um ihm einen Ablass zu erteilen. Denn wenn meine Interpretation richtig ist,

ist das, was Gouverneur Morris getan hat, nicht entschuldbar.

I. KOPF: Bezahlte Gesellschaft

Montag, 1. Juni 1789 — Heute Morgen beschäftigt mit Schreiben. (…) Kleide mich, dann kommen General Dalrymple, Mr. Jefferson, Mr. Davis und Mr. Short zum Essen bei mir.

Wir sitzen bis etwa acht Uhr zusammen. Dann mache ich mich auf einen Spaziergang im Palais-Royal und lerne ein Angelsäxisches Mädchen kennen, das eben erst mit der Postkutsche angekommen ist, um den Fleischmarkt dieser Hauptstadt zu beliefern ; aus dem Gespräch mit ihr erfahre ich, dass sie auf Teilhabebasis für die Matrone arbeitet, um deren Gastfreundschaft und Schutz sie nun verschuldet ist. Ich kehre nach Hause zurück und trinke Tee, wobei mir die Mädchen des Hauses Gesellschaft leisten. Die Älteste sagt mir, dass ihr sehr kalt ist, und appelliert zur Bestätigung ihrer Behauptung an meinen Freund La Caze. Die Jüngste sagt wenig, macht mir aber deutlich zu verstehen, dass sie nicht das ist, was ihre Schwester vorgibt zu sein. Das Wetter an diesem Tag ist regnerisch und unangenehm.1

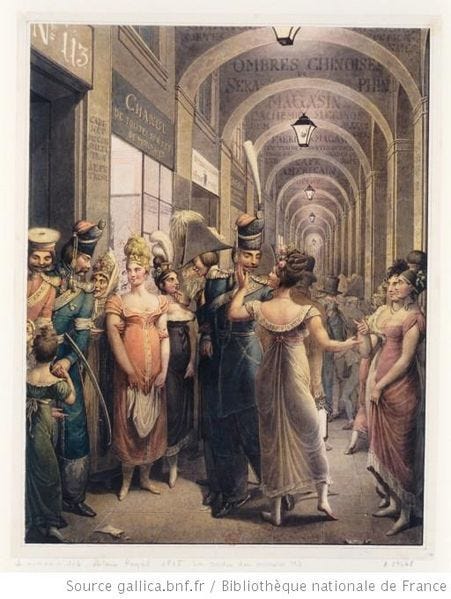

Nach einem langen Geschäftstag und einem diplomatischen Abendessen macht Morris einen einsamen Spaziergang durch den Palais-Royal — damals ein geschäftiges Labyrinth aus Arkaden, gesäumt von Cafés, Spielsalons (an denen er kein Interesse hatte) und Sexangebot.

Er trifft eine junge englischsprachige Frau, die gerade mit dem “voiture de diligence” angekommen ist. Frisch dem Bus des 18. Jahrhunderts entstiegen, kommt sie mit ihm ins Gespräch und er erfährt etwas über ihre Einnahmequelle.

Morris nimmt sie anschliessend mit zu sich nach Hause.

Was folgt ist eine milde mit trockener Zurückhaltung festgehaltene Beschreibung des weiteren Verlaufs. Eine halb kompromittierende Begegnung – und für ihn die moralischste Art, Gesellschaft zu kaufen.

1. Gouverneur Morris’ charakteristisches moralisches Kalkül

Er beschloss, das Mädchen nicht auszunutzen, das ihm ihre Dienste in seiner Sprache anbot, aber er ignorierte sie auch nicht, oder liess sie ohne Geld zurück. Er fand einen Weg der Transaktion frei von Sünde — Wohltätigkeit, getarnt als gesellschaftliches Ritual.

Mit zwei Sexworkerinnen Tee zu trinken demonstriert diesen feinen Morris’schen Mittelweg zwischen Mitgefühl und Anstand perfekt.

2. Gouverneur Morris’ moralische Rechtfertigung

Morris’ Verwendung von “Gastfreundschaft und Schutz” die die frisch angekommene Britin durch ihre Zuhälterin erfährt, trieft mit Ironie. In seinem Tagebuch hält er für sich fest, dass die arme Frau in einem ungerechten System des Missbrauchs gefangen ist. Knechtschaft vermarktet als Wohltätigkeit.

Morris selbst war noch Monate davon entfernt, sich hochzuarbeiten, seinen weiblichen Bekanntschaften am Hof Tee servieren zu dürfen. Dadurch dass er zwei Mädchen zu diesem damals exorbitanten Luxus bei sich einlädt, kehrt Morris die ganze Dynamik zeitweise um. Er holt sie aus dem Haus, in dem sie gezwungen sind, Unaussprechliches zu tun, um ihnen eine Atempause zu verschaffen.

Diese Art der praktizierten Empathie steht in tiefem Einklang mit seinem angeborenen und unverhohlenen Hass auf Abhängigkeit und Ausbeutung. Er verabscheute das Konzept, dass sich Menschen jemandem “verschulden” – moralisch, finanziell oder körperlich.

Auf diesem Weg entfernt er sich auch von der Heuchelei rein christlicher Wohltätigkeit, [ für den tiefst religiösen Morris eine moralische Crux, die dieses Essay etwas näher beleuchtet. ]

Bei Gouverneurs Handeln ging es ihm nicht um selbstgerechte “Errettung” – er unternahm keinen Versuch, jemanden aus einem kaputten System zu befreien.

Er agierte innerhalb dieses Systems, um transaktionale Freundlichkeit zu praktizieren, was dadurch automatisch auch die Falle zynischer Gleichgültigkeit vermeidet.

Das passte perfekt in seinen gut dokumentierten moralischen Rahmen, in dem Empathie und Pragmatismus friedlich coexistierten.

3. Gouverneur Morris’ Verführungs-Dokumentation

In diesem Tagebucheintrag geht es mit Sicherheit nicht um einen sexuellen Akt. Hätte es einen gegeben, hätte Morris ihn festgehalten — in seiner typischen, verschleierten Art. Doch hier gibt es keine mythologischen oder tiefliterarischen Referenzen, kein “ich gebe der Versuchung nach” oder “ich begehe eine Torheit.”

Stattdessen beschreibt er eine kleine Choreographie der Andeutung gemäss Ansprüchen des Hauses. Die Ältere spielt mit Worten und Bewegung, die Jüngere antwortet Blicken und einer ironischen Umkehrung. Es ist ein Austausch von Signalen, kein körperliches Geschehen.

Seine Sprache bleibt rein beobachtend distanziert – sagt, appelliert, gibt mir zu verstehen. Vokabular des Sehens und Hörens, nicht Fühlens. Er registriert, deutet, analysiert – und stoppt, wo Handlung beginnen würde.

Diese Zurückhaltung spricht für sich.

Er ist Zeuge, nicht Teilnehmer. Das, was andere Männer als Vorspiel betrachten würden, wird für ihn zur Studie: ein moralisches und soziales Experiment, das er nüchtern beobachtet und ethisch abgrenzt.

Begleitservice im 18. Jahrhundert

In der männlichen Geselligkeit des späten 18. Jahrhunderts galten Besuche in Bordellen oder die bezahlte Gesellschaft von “leichten Mädchen” nach dem Dîner als selbstverständlicher Teil der Freizeit — kaum anders als Glücksspiel oder Wein — und wurden in der Oberschicht nicht als moralische Übertretung gesehen.

Morris jedoch bleibt hier Aussenseiter. Er moralisiert nicht, aber verweigert sich.

Er sieht in der Begegnung nicht das Abenteuer, sondern das System: ein ökonomisches und gesellschaftliches Ritual, das er seziert, statt sich darin zu verlieren.

Hier hielt der später als Libertin verrufene Gründervater die Versuchung noch auf Abstand.

II. KÖRPER: Die Niederlage von Rahab

Mittwoch, 3. Juni 1789 — Heute Vormittag mit Schreiben beschäftigt (...) Nach dem Dîner ein Spaziergang im Palais-Royal. Eine Dame lädt mich von ihrem Fenster aus zu einem Besuch ein, und ich folge entsprechend die Treppe hinauf, aber als ich näher komme, stelle ich fest, dass ihre Gesundheit durch ihre Aufmerksamkeit für die körperlichen Bedürfnisse ihrer Mitmenschen geschädigt wurde. Ich lamentiere ihr Unglück, das sie aber leugnet, und stattdessen die üblichen Sicherheiten anbietet. Ich lehne ab, von ihrer Güte Gebrauch zu machen. Es ist daher nur gerecht, dass ich ihr etwas schenke, damit sie Bänder kaufen kann. Es kommt jedoch so, dass ich ebenso ungerecht wie ungalant bin.

Um mich von ihrer Zärtlichkeit zu überzeugen und mich für ihre attraktiven Reize empfänglicher zu machen, schliesst sie die Tür ab und steckt den Schlüssel in ihre Tasche. Ihre Gründe sind ausgezeichnet, aber nicht überzeugend, und ihr Tonfall und ihr Auftreten sind eher vehement als überredend. Ich bin sehr sanftmütig, aber ein wenig unfügsam und frage sie aus Neugier, ob sie so etwas wie die Polizei kennt. Ich stelle fest, dass ihr Wissen ihrer Ausdrucksweise entspricht. Sie hat bereits die Ehre, in den erhabenen Archiven dieser geheimnisvollen Behörde registriert zu sein, und mit einer Offenheit, die in höheren Kreisen selten ist, sind die Mittel, mit denen sie ihr tägliches Brot verdient, dort durch ihr eigenes Geständnis vermerkt. Zweifellos wird Monsieur sich nicht dem Skandal einer Affäre dieser Art aussetzen, und das wegen einer Kleinigkeit — Da es sich nicht lohnt, eine Sache vor Gericht zu verhandeln, wo kein unparteiischer Richter vorhanden, schaue ich auf meine Uhr und beschliesse, dass ich genügend Zeit habe, die Ereignisse geduldig abzuwarten. Als sie merkt, dass ich ihre Argumente nicht bestreite, äussert die Dame den Wunsch, den Grund dafür zu erfahren. ‘C’est que j’ai pris mon Parti, ma belle.’ – Die französische Lebhaftigkeit weicht wie üblich der Nonchalance, die sie an sich selbst verachten, bei anderen jedoch respektieren. Die Tür wird geöffnet, und da ich ihr kein Geld schenke, schenkt sie mir eine Fülle von Ausdrücken, deren Vorzüglichkeit mehr in ihrer Energie als in ihrer Eleganz besteht.

Ich nehme ein Eis im Café und gehe dann zum Club Valois, in den ich als Mitglied aufgenommen wurde. (…)2

Diesmal ruft die Versuchung aus einem offenen Fenster im ersten Stock und unser empirischer Gentleman nimmt die Einladung an.

Aus der Nähe kann sein Arztblick nicht übersehen, was er mit gewohnt höflicher Umschreibung festhält: Sie zeigte Anzeichen einer Geschlechtskrankheit. Gouverneur, geprägt durch medizinische Ausbildung, körperliche Selbstdisziplin und die Erinnerung an zwei schwere physische Traumata, die er nur knapp überlebte, erkaltet.

Doch Rahab bietet ihm trotzdem “die üblichen Sicherheiten” an: jene ritualisierten Garantien, mit denen eine Verhandlung zwischen Körper, Geld und Risiko im 18. Jahrhundert begann:

1. Körperliche Sicherheit: Nachweis von Gesundheit

In den 1780er- und 1790er-Jahren waren Geschlechtskrankheiten in Paris so weit verbreitet, dass Sexarbeitende regelmässigen “visites médicales” unterzogen wurden – offiziellen Kontrollen durch die “Police des Mœurs”.

Rahab berief sich auf bürokratische Reinheit als Verkaufsargument.

Doch Gouverneur sieht das anders und will vom Geschäft zurücktreten.

2. Moralische Sicherheit: Diskretion, Privatsphäre und Ruf

In der damaligen Sprache des Gewerbes bedeuteten “Sicherheiten” auch Schutz vor Rufschädigung. Diese Zusicherung wäre an einem halb-öffentlichen Schauplatz wie diesem für einen Mann von Morris’ Auftreten Prozedur gewesen — keine Zeugen, kein Skandal.

Als er sich jedoch weigert, ihr trotzdem grundlos einen kleinen Obulus zu geben, kippt die Fassade. Rahab sperrt ihn ein und droht mit Erpressung durch Öffentlichmachung. So entpuppt sich auch diese Sicherheit als keine, was in Morris sofort den Verdacht weckt, dass dies ihr wahres Spiel ist, sich ihren Lebensunterhalt zu sichern.

3. Vertragliche Sicherheit: Gewährleistung des gegenseitigen Nutzens

Als Rahabs Betrug auffliegt, wechselt sie die Taktik: Er müsse zahlen, sagt sie, weil sie den Raum für ihre Begegnung miete. Für den Rechtsgelehrten eine sofort erkennbare Farce, die er mit einem einzigen, meisterhaften Handgriff beendet:

Er zieht seine Uhr.

Ein stilles, makelloses Machtzeichen. Das Symbol seiner Selbstbeherrschung, die Kontrolle über Zeit, Rhythmus, Vernunft. Rahab hat keine, also verliert sie das Mass und die Grundlage ihrer Lüge. Er dagegen findet seine innere Mitte wieder.

“C’est que j’ai pris mon parti, ma belle” — “Ich habe meinen Entschluss gefasst, meine Liebe.”

Eine elegante Form der Entschlossenheit: ruhig, höflich, endgültig.

Rahabs Spiel zerfällt und das Gefängnis wird geöffnet.

Morris verlässt das Haus unversehrt, unbezahlt, unverführt. Und gönnt sich…

ein Eis.

Der Preis der Freiheit

Diese Geschichte wirkt auf den ersten Blick un-Morrisch: sein Widerstand, der Frau einfach etwas Geld zu geben, den eigenen Frieden zu kaufen, und die Szene zu beenden.

Doch seine Weigerung entspringt weder Prüderie noch Geiz – und schon gar nicht moralischer Überheblichkeit. Er handelte komplett getreu seiner radikalen Empathie.

Es war die Essenz von Gouverneur Morris, dass er Prinzipien ernst nahm,

weil sie den Menschen dienen sollten, nicht umgekehrt. Deshalb unterschied er streng zwischen Gesetz und Gewissen; er folgte Ersterem nur, wenn es dem Letzteren nicht widersprach. Hier wusste er, niemand kommt zu Schaden, wenn er nichts zahlt. Im Gegenteil: Er hätte viel eher beiden geschadet, wäre die Transaktion zustande gekommen.

Dieser moralische Reflex zieht sich wie ein scharlachroter Faden durch sein Leben — derselbe Sinn für die Grenze zwischen Recht und Gerechtigkeit, den er bei der Schöpfung der amerikanischen Verfassung wahrte.

Die gesamte Verfassungskonvention hindurch kämpfte er unermüdlich für Ordnung, die sich der Menschenwürde verpflichtet, nicht der Macht oder dem Kapital. Er akzeptierte Kompromisse, wo sie Stabilität sicherten, blieb jedoch kritisch, als die fertige Verfassung erstarrte und genau die Schwächen offenbarte, vor denen er gewarnt hatte: Aus menschlicher Verführbarkeit geborene Korruption.

Was hier also wie Knausrigkeit wirkt, ist in Wahrheit reine Rechtsprechung:

Er weigerte sich, Rahab für den Gesetzesbruch durch Nötigung und Gefangennahme zu bezahlen, aus demselben Grund aus dem er später teuer für die Freiheit jener bezahlt, deren Geburtsumstände plötzlich Gesetzensbruch darstellten.

Für Gouverneur Morris war Gerechtigkeit ohne Menschlichkeit nicht Gerechtigkeit,

sondern Machtmissbrauch.

III. HERZ: Und die Folge davon Torheit

Samstag 18. April 1789 — Heute Vormittag habe ich geschrieben. Mr. Richards und Mr. Dariell essen mit mir zu Abend und bleiben bis neun Uhr, um zu trinken. Die Folge davon ist Trunkenheit und die Folge davon Torheit. Ich spaziere im Palais-Royal, werde aufgelesen und kehre um zwölf Uhr nach Hause zurück, Gegenstand meiner eigenen Verachtung und Abneigung. Das Wetter war heute wechselhaft, aber feucht und unangenehm. Während ich im Palais-Royal herumlaufe, lasse ich nachfragen, ob Madame de Chattellux zu Hause ist, und glücklicherweise ist sie es nicht.3

Das ist alles für einen ganzen Samstag, weniger als zwei Monate vor dem Tee mit den Mädchen und dem Fenster von Rahab. Einer der kürzesten Tagebucheinträge von Gouverneur Morris überhaupt. Ein moralisches Erdbeben, das seine innere Architektur erschüttert.

Er trinkt in Gesellschaft, geht allein zum Palais, lässt sich “auflesen” — “am picked up” im Original — nicht aktiv, nicht passiv, nur geschehen. Und die Folge davon:

Torheit.

1. Selbstverachtung

Das Wort “Torheit” ist in Gouverneur Morris’ moralischen Vokabular schwer behaftet: Der weltliche Zwilling der Sünde — die Bezeichnung eines rationalen Menschen für völliges moralisches Versagen.

Er sagt nicht, dass er Verachtung oder Abneigung empfindet.

Er ist sie. Er verkörpert sie.

Wie immer wendet Morris Scham, Schuld und Selbstverachtung nach innen – objektiviert sich selbst, entzieht sich seiner eigenen Subjektivität. Entmenschlichung als harscheste Selbstkritik zu der er fähig ist.

Dann erst kommt die letzte Zeile — der eigentliche Schlag:

Er erkundigt sich, ob Madame de Chastellux zu Hause ist. Glücklicherweise war sie es nicht — er stand im Begriff, Sex mit einer Frau zu suchen, die er respektierte,

aber nicht liebte.

2. Trauergrenze

Baronin Marie-Brigitte-Caroline-Joséphine (geboren Plunkette) de Chastellux (1759–1815) war die Hofdame der Herzogin d’Orléans und erst wenige Monate Witwe. [ Ihr Mann, ] genau wie Morris Revolutionär im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, war am 24. Oktober 1788 gestorben.

Ihr gemeinsames Kind kam am 20. Februar ‘89 zur Welt.

Und nur zehn Tage nach der Geburt, legte die trauernde Witwe ihren Säugling in Gouverneur Morris’ Arme. Ein Akt so intim und häuslich, in der Etikette des Hofes völlig ungewöhnlich.

Während ich ihn in meinen Armen halte: ‘Ah! Monsieur Morris, cet Enfant a bien des Droits sur vous.’ — ‘Oui Madame, aussi j’espère lui être de quelque Utilité.’ 4

“Ah, Herr Morris, dieses Kind hat bereits einen Anspruch auf Sie.”

”Ja, Madame, und ich hoffe, ich kann ihm auch von Nutzen sein.”

Nur wenig später zeigt Madame de Chastellux sofort Eifersucht, als eine andere Comtesse Morris schöne Augen macht.

Sie erzählt mir, Madame de Rully sei eine Schlampe. Ich versichere ihr, dass mich diese Information sehr beunruhigt, dass ich im Inbegriff war, mich gewaltig in diese zu verlieben und von dieser Mitteilung sehr abgeschreckt bin. Tout cela s’entend.5

Eine Unterhaltung so rückhaltlos, sie zeigt, dass die Zuneigung der Baronin über höfische Freundschaft hinaus ging. Morris wusste, sie hätte sich ihm hingegeben. Doch Madame de Chastellux trug noch immer Schwarz.

Nach dem Brauch der Zeit dauerte die Trauerperiode sechs Monate.

Und es war erst der 18. April. Morris hätte in dieser Samstagnacht also nicht nur gegen seine eigenen Prinzipien, sondern gegen den moralischen und sozialen Kodex der Zeit verstossen, dessen Gepflogenheiten und Standards ihm die Baronin selbst am beibringen war.

Morris war auf dem Weg, nicht nur eine Witwe, noch gebunden an den Tod, zur Sünde zu drängen, sondern auch das Symbol ihrer Trauer um ihren Ehemann und seinen Kriegsgefährten zu entweihen.

3. Der selbstbewusste Junggeselle

Freitag, 28. August 1789 — Ich sitze mit den Damen zusammen, und als Mrs. Penn das Thema Ehe anspricht, äussere ich meine Meinung, dass ich es heute für weniger wahrscheinlich halte, eine solche Verbindung einzugehen, als noch vor zehn Jahren.

Ich würde einer Frau nicht raten, einen alten Junggesellen zu heiraten,

da diese in der Regel nur unangenehme Ehemänner abgeben.6

Was hier nach beiläufigem Smalltalk klingt, ist in Wahrheit Selbstkasteiung.

Morris schneidet sich ins eigene Fleisch und legt offen und ehrlich frei, dass er keine Pläne hat je noch zu heiraten. Und eine sexuelle Beziehung ohne Aussicht auf Ehe wäre für ihn Verrat gewesen an allem, was sein Herz glaubt, über Ehre, Zuneigung und Pflicht zu wissen.

Seine Selbstverachtung galt also nicht nur der theoretischen Scham, ein Sakrileg zu begehen, sondern auch dem eigenen Wissen, dass er bereit gewesen war, diesen Schritt zu gehen — und dass ihn Schicksal und nicht die Tugend zu einer anderen verwerflichen Tat führten.

Die Unordnung des Herzens

Plötzlich wirken Tee mit den Mädchen und das Fenster der Möglichkeiten wie Bussgänge — versuchte Abbitte ohne Pathos. Gouverneur Morris’ verzweifelte Bemühungen seine eigene Geschichte umzuschreiben.

Im KOPF ordnet er seine eigene Welt, setzt Grenzen, verwandelt Bedürftigkeit in Ritual und verteilt etwas Wohlstand auf moralisch ethischem Wege.

Im KÖRPER zieht er die Grenze an sich selbst: Verweigert, wo Gesundheit und Recht verletzt werden, und verlässt den Schauplatz ohne Gewinn, ohne Verlust.

Ein Nicht-Nullsummenspiel.

Und alles nur weil er sich im HERZ dazu verführen liess, Zärtlichkeit ohne Zukunft zu suchen. Nähe ohne Perspektive, als Verrat an sich selbst.

Die harte, aber klare Morris’sche Linie wird sichtbar:

— Keine Macht über Schwächere

— Keinen Kommerz über Gewissen

— …?

Was offen bleibt, ist das Warum.

Warum suchte Morris in jener Nacht mit gezielter Absicht körperliche Nähe?

Was trieb ihn an, den Kopf auszuschalten, um seinem Körper im Affekt zu folgen, obwohl er im Herzen wusste, dass es falsch ist?

Die Antwort ist das Letzte, was man vom “Schürzenjäger, der die Verfassung geschrieben hat” oder dem “Playboy unter den Gründervätern” erwarten würde...

👁🗨 Fortsetzung folgt in “Die Kunst der Verführung – Teil IV: Reifeprüfung”

Quellen und Anmerkungen:

Davenport, Beatrix Cary. A Diary of the French Revolution by Gouverneur Morris 1752-1816 Minister to France during the Terror. George G. Harrap & Co. Ltd., 1939. (S. 102)

ibid. (S. 104-105)

Beatrix Cary Davenports Ausgabe der Tagebücher von Gouverneur Morris ist nach Monaten gegliedert, wobei jede ungerade Seite einen eigenen Titel trägt. Seite 105 hat sie “Defeat of Rahab” (die Niederlage von Rahab) genannt – ein perfektes Beispiel für ihren unvergleichlichen Humor, der weitaus scharfsinniger ist, als der aller späteren Morris-Graphisten. In der Bibel versteckte Rahab, die Kurtisane von Jericho, Josuas Spione und erlangte so ihre Erlösung. Morris’ “Niederlage von Rahab” hat dadurch doppelte Bedeutung:

Einerseits ist es eine ironische Umkehrung: der moralische Sieg des verführten Mannes über den Archetyp der Versuchung selbst. Sein Siegespreis über Rahabs Niederlage ist nicht fleischlich, sondern spirituell: Der Sünder wählt das Gewissen über die Begierde, die Erlösung über die Völlerei.

Andererseits markiert Rahab ihr Fenster mit einem scharlachroten Faden – ein Zeichen des Glaubens, das diejenigen vor dem sicheren Tod bewahrt, die es sehen und folglich ihr Zimmer betreten. Hier finden wir die perfekte Umkehrung, die mich laut auflachen liess, als ich Davenports Überschrift zum ersten Mal las:

Sie beschwört das Bild von Morris herauf, der dem scharlachroten Faden direkt in ein Gefängnis folgt, als der unbiblische Held, der gezwungen ist, die heilige Rahab um seine Freiheit zu bekämpfen.

ibid. (S. 44)

ibid. (S. 2)

ibid. (S. 36)

ibid. (S. 200)

Alle Übersetzungen aus dem Englischen oder Französischen ins Deutsche (sofern nicht anders angegeben) habe ich persönlich in Zusammenarbeit mit ChatGPT (OpenAI, GPT-5, Oktober 2025) angefertigt.